「梨」财有「道」

2025年10月24日 创新创业学院

在云南高原的群山之间

一片片梨园曾藏着果农们难以言说的无奈

大量因外观残次、口感酸涩被判定为“尾果”的梨

年复一年烂在地里

不仅浪费资源

更让本就微薄的收入雪上加霜

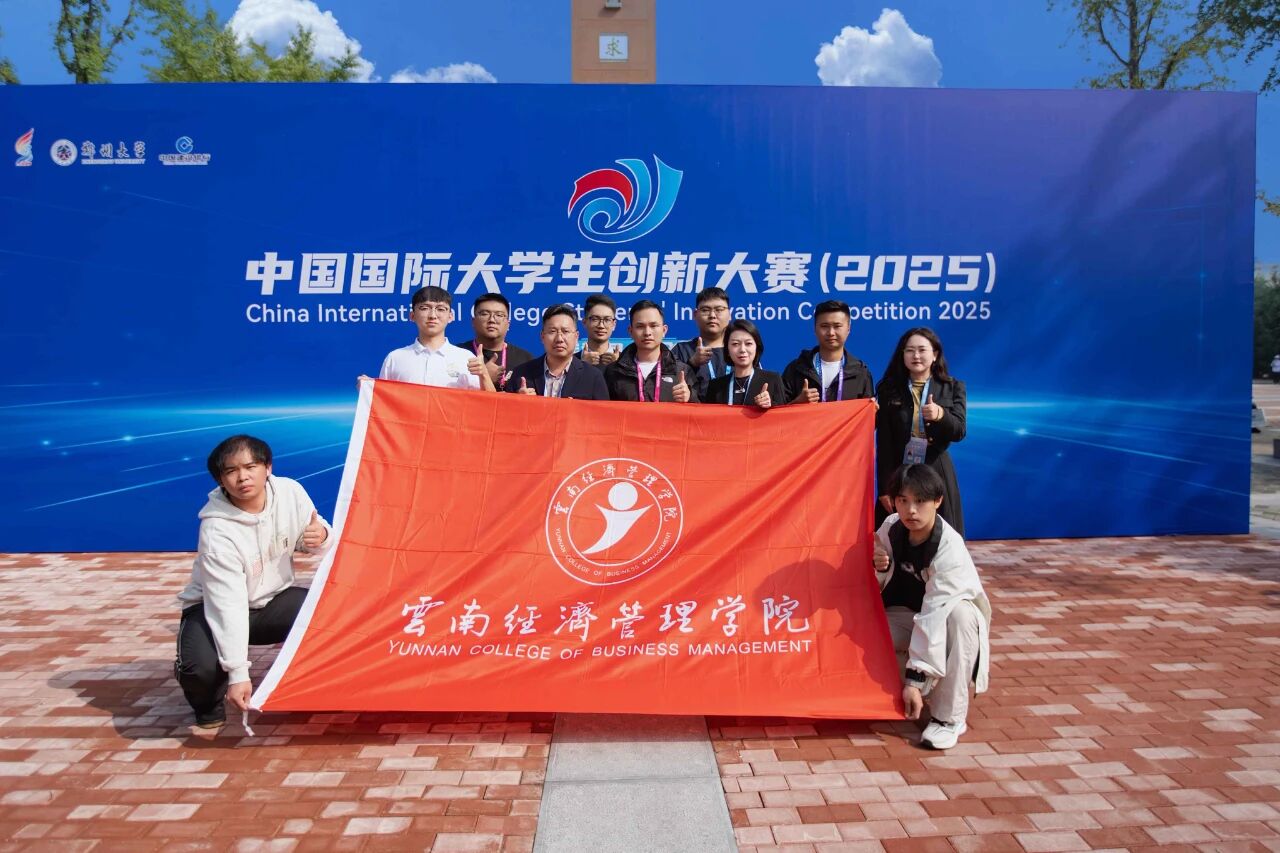

中国国际大学生创新大赛(2025)银奖团队

“酵源农业”让这些“废果”迎来命运的转折

从深耕酵素赛道破解尾果难题

云经管信息与智能工程学院2024级学子

李一凡用近5年的创业实践

在云南这片土地上写下了一段

“科技助农、变废为宝”的故事

01专科起步:从街头摆摊到供应链的搭建

李一凡的创业之路,早在专科时期就已开启。那时的他,带着家乡云南的特色农产品走上街头摆摊,看着新鲜的果蔬因销路不畅渐渐失去光泽,他心里便埋下了一个念头:“得让好农货走出大山,让农户的辛苦不白费。”

意识到电商直播是打开销路的新路径后,李一凡一头扎进了直播领域,并开始将初级农产品升级为预包装食品。白天跑产地选品,对接供应链,晚上在仓库和工人一起打包发货。两年后,凭借积累的供应链渠道资源积累,他创办了供应链仓库。通过一场场助农直播,李一凡成功助推24个云南农产品品牌打开市场,他的努力也得到了社会各界认可,当选为青年创业代表,入选字节跳动“赋能青年就业创业,培养乡村振兴人才”培训。

随着助农工作的深入,李一凡渐渐发现了云南水果产业的“顽疾”。不同于平原地区的规模化种植,云南水果多为家庭零散种植,果农缺乏标准化种植经验,导致残次果率比平原地区高出20%。其中,安宁红梨的处境最让他揪心:晚熟梨的酸度高于普通梨,直接食用口感酸涩,难以打开销路。

“因为红梨的生长周期比较长,所以它的酸涩度相较于平常吃雪梨、香梨是比较高的。”李一凡回忆道,“但正是这种独特的酸,让我开始思考如何通过深加工来转化它的价值。”得益于之前在泸西县开展雪梨预包装产品加工的经验,他敏锐地意识到:酸度高的水果虽然鲜食不佳,却可能是深加工的优质原料。

“我亲眼见过果农把一筐筐尾果倒进沟里,他们嘴上没说什么,但眼神里的心疼我看得清清楚楚。”李一凡说,传统加工方式不仅无法解决尾果的口感缺陷,还会增加成本。“怎么才能让这些‘没人要’的尾果变值钱,让果农多一份稳定收入?这个问题像块石头压在我心里,让我夜不能寐。”然而,之前在果蔬的加工中积累的经验让他相信:只要找到正确的技术路径,这种“过酸”的特质反而可能成为独特的竞争优势。

02二次创业:边升学边创业,锚定酵素新赛道

转机出现在一场国际水果大会上,多家企业分享将残损葡萄制成酵素用于土壤改良、将诺丽果加工成食用酵素的案例,让李一凡眼前一亮:“既然葡萄能做酵素,云南的梨尾果是不是也可以?”

为了更系统地解决尾果加工难题,李一凡没有盲目行动,而是选择“边升学边创业”。他立刻展开调研发现,水果酵素中的活性酶和抗氧化物有助于人体营养吸收与代谢调节。“用尾果加工食用酵素,既能降低原料成本,又能带动果农增收,这就是我要找的破局方向!”为此李一凡开始了二次创业。

李一凡与创新创业学院焦艳军院长

2024年,李一凡通过专升本考入云经管信息与智能工程学院,并拜焦艳军老师为师,系统学习企业管理与创新发展知识。“焦老师不仅教我管理方法,更鼓励我从产业痛点出发做创新,这让我对酵素项目更有信心。”同时,他在学校组建创业团队,并前往不同的水果产区,调研水果酵素制作工艺,只为找到最适合云南梨尾果的加工成高品质食用级酵素的方案。

酵源农业团队在鹿野苑果园调研

调研过程中,团队很快发现了酵素行业的三大工艺难题:一是菌株筛选困难,导致发酵效率低下;二是集中加工、冷链运输成本高,且易造成风味损失;三是原料糖酸差异大,产品标准化程度低。此外,传统发酵还面临“两难选择”——自然发酵风味丰富但周期长达三年,商业酵母发酵速度快但成本高、风味单一。

团队与云南省农业科学院农产品加工研究所副所长苏火生老师交流

在云南省农业科学院农产品加工研究所副所长苏火生老师的建议下,团队决定从“发酵菌”入手突破。团队开创性地提出:利用同一果园中的自然发酵菌株种类与配比进行扩繁发酵。为了验证这个想法,团队在实验室对多地红梨进行发酵试验。结果证实:为本土菌群提供生长所需营养并进行扩繁,既能充分释放每片果园的独特风味,同时加快发酵速度。 团队成员在实验室进行试验 在此基础上,团队从云南传统发酵食品中筛选出三种高效菌种:乳酸菌负责分解果胶提供营养,酵母菌促进菌群增殖,醋酸菌代谢产生风味酯类。经过提纯复壮,团队研发出多菌种复合发酵剂,使菌群扩繁效率提升3倍。相较于传统单一酵母菌种,多菌种复合发酵剂的优势十分明显:产酸快、耐乙醇、产香能力强,小分子蛋白酶活性提升180%,发酵周期从11个月缩短至90天,抑菌效果更是达到99.2%。

加工工厂发酵罐

针对发酵过程中的杂菌污染与有害物质生成问题,“酵源农业”团队在学校产业学院自主研发了“四控三相”高效发酵罐——通过精准调控温度、溶氧量等4项参数,分阶段完成有氧产酶、厌氧发酵和陈化增香。发酵罐已完成设计与样机制造与生产;在安宁、临沧两地的测试中,对比普通发酵罐,其乙醇残留量降至0.5%以下,染菌率降至0.1%以下,产品批次差异控制在±5%以内,彻底解决了“安全与风味”的双重顾虑。

为了攻克高原梨糖酸差异大、发酵不稳定的问题,团队还首创“3+1”分段发酵工艺:通过精准控温调酸,有序引导菌群完成糖化、酒化和醋化三阶段转化;对糖酸不同的梨果采用分罐发酵,再进行二次配比,将安宁红梨与泸西雪梨按3:7复合发酵,最终使糖酸比稳定在1:2,腐败率降至3%以下,既实现了产品标准化,又让酵素的风味层次更丰富。

截至目前,该项目已完成小试和中试,酵素73项指标全部符合国家标准,具备规模化生产条件;团队还申报专利4项,获软件著作权授权5项,其中多菌种复合发酵技术经科技部查新,处于国内领先水平。

“当看到检测报告上‘全部合格’的字样时,我心里的石头终于落了地——我们的技术,真的能帮到果农了。”李一凡说。

03模式创新:就地发酵+循环利用,降本增效 技术突破后,团队没有急于建厂扩产,而是先思考:“怎样的模式才能让果农真正受益?”结合云南山区交通不便、集中加工成本高的实际,他们创新推出“产地就地发酵”模式——与村委会共建发酵点,为果农提供发酵设备和技术培训,让果农在自家果园附近就能完成小批次发酵。 这种模式的优势立竿见影:一方面,减少了尾果的运输成本,避免了运输过程中的风味损失;另一方面,通过扩繁当地自然发酵菌群,能最大程度保留云南高原水果的独特风味。初级原浆经公司检测合格后,由公司统一回收进行二次加工,制成标准酵素原浆;而发酵产生的残渣与无法利用的烂果,则被制成有机肥反哺果园,有效改善了果园的腐烂虫害问题。

“酵源农业”团队在槽沟村合作基地

在槽沟村合作基地,这一模式的成效尤为显著:相较传统集中发酵,固定投入降低60%,运输成本降低20%,风味物质丰富度提升30%,真正实现了“原浆回收、残渣制肥”的循环利用。 “以前尾果要么扔,要么贱卖,现在在家门口就能把尾果变成钱,还能拿到有机肥,这样的好事我们以前想都不敢想。”槽沟村果农的话道出了最真实的获得感。

“酵源农业”团队与果农签订收购协议

截至目前,酵源农业已在云南建立4个发酵合作社,覆盖果农178人;从经济收益来看,按一户果农处理8亩果园尾果计算,通过参与发酵合作,可增收1.6万元,同时节省4000元的尾果腐烂处理成本,综合收益提升2.1万元;曾经无人问津的尾果,其经济价值提升了140%,真正实现了“废果变金果”。 经过筹备与打磨,团队还成立了云南安梨酵源农业科技有限公司,并成功入驻国家级科技企业孵化器进行成果转化,获得160万元产创投基金支持。公司还加入了云南省青年创业协会、新农人协会等资源平台,进一步整合行业资源,为项目发展注入动力。在市场布局上,酵源农业采取“B端为主、稳步拓展”的策略:与多家公司签订稳定供应合同,确保原料销路;并研发玫瑰、红梨、柑橘复合发酵的花果酵素产品的生产试样。

'

'

入驻国家级科技企业孵化器昆明科技创新园

酵源农业团队的助农实践,不仅让果农受益,也得到了社会各界的广泛认可。2024年,团队获中国乡村发展基金会副秘书长王鹏表扬,渣打银行中国副行长张振宇为其授予“优秀创业实践”奖;受邀参展第九届中国——南亚博览会,向东南亚贸易商推广云南酵素产品,凭借独特的风味和绿色理念,获得一致好评。 谈及未来,李一凡有着清晰的规划:“我们计划先在云南深耕,优化更多水果,如柑橘、葡萄的复合酵素发酵方案,然后逐步辐射全国其他水果种植区,为不同产区的尾果提供定制化的发酵解决方案。” “酵源农业的使命,就是让尾果不再腐烂,让果农致富路更宽。”李一凡说,“未来,我们希望能和更多伙伴一起,把‘云南经验’复制到全国,让更多‘藏在深山’的尾果,变成带动乡村振兴的‘增收果’。” 在云南高原的阳光下 一片片梨园里的尾果正被运往发酵点 它们的旅程 不再是“烂在地里”,而是“变成金果” 这背后 是李一凡和团队用科技与初心 为乡村振兴写下的生动注脚

- ↑ 上一篇: 斩获全国银奖,这个团队让侠界奇药照见现实

- ↓ 下一篇: 云经管的咪,拿了银奖,还上了央视

滇公网安备:53010202000771号

滇公网安备:53010202000771号